La visione mitologica nei manga: Berserk e Claymore

C’è un punto di incontro tra Oriente e Occidente nel bel mezzo della Nona arte e consiste nelle influenze della mitologia occidentale riflesse nella produzione manga. Questo editoriale analizza due importanti opere come Berserk e Claymore e la loro rivisitazione di alcune figure dell’immaginario mitologico classico.

La mitologia, nelle sue varie forme, ha sempre influenzato profondamente la narrativa. Dalle più antiche tradizioni orali fino alla letteratura contemporanea, il richiamo agli archetipi mitologici rimane uno strumento potente per esplorare la condizione umana e dare forma alle nostre paure e speranze collettive. Nel contesto dei manga, questa influenza assume caratteristiche uniche, fondendo elementi della tradizione occidentale e orientale in un dialogo interculturale senza precedenti.

Berserk del compianto Kentarō Miura e Claymore di Norihiro Yagi rappresentano due esempi emblematici di questa fusione. Entrambe le opere, ambientate in mondi dark fantasy che richiamano un’Europa medievale reinventata, attingono abbondantemente dal patrimonio mitologico occidentale, pur mantenendo profonde radici nella sensibilità narrativa giapponese. Questa sovrapposizione di tradizioni crea un tessuto narrativo complesso e stratificato, dove gli archetipi classici vengono reinterpretati alla luce di preoccupazioni contemporanee.

Il nostro viaggio attraverso questi due capolavori del manga ci permetterà di scoprire come antichi miti possano rivivere in forme nuove e sorprendenti, e come la mitologia continui a fornire strumenti potenti per esplorare questioni fondamentali sull’identità, il destino e la natura umana. Attraverso un’analisi comparativa, vedremo come Miura e Yagi abbiano saputo attingere a questo patrimonio comune per creare opere profondamente originali.

Berserk, la figura del mentore e il parallelo con Chirone

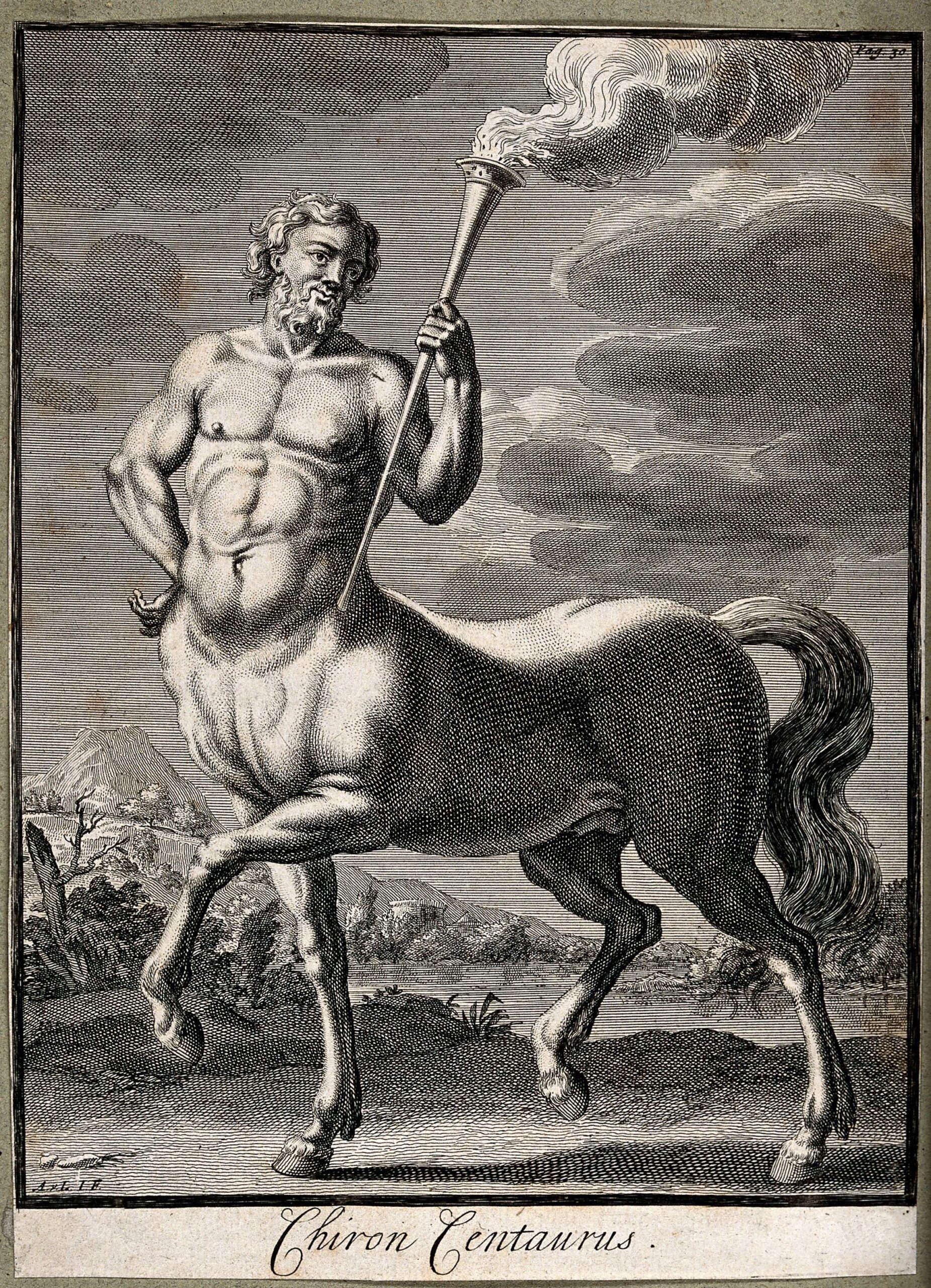

In Berserk, il rapporto tra il protagonista Gatsu e la sua figura paterna adottiva Gambino rappresenta una sovversione intenzionale dell’archetipo del mentore saggio. Nella mitologia greca, Chirone era un centauro eccezionale, l’unico della sua specie a essere immortale e dotato di grande saggezza. A differenza degli altri centauri, spesso rappresentati come selvaggi e violenti al pari dei satiri, Chirone incarnava l’ideale del maestro: colto, compassionevole e dedito alla formazione di eroi come Achille, Giasone e Asclepio.

In netto contrasto, Gambino incarna un mentore crudele e abusivo, un “satiro”, appunto. Pur insegnando a Gatsu l’arte della guerra, lo fa attraverso metodi brutali e privi di affetto. Se Chirone rappresentava l’equilibrio tra la natura bestiale e la razionalità umana, Gambino manifesta solo gli aspetti più oscuri dell’umanità: avidità, risentimento e violenza gratuita. Il momento culminante di questa relazione distorta si verifica quando Gambino, ubriaco, tenta di uccidere Gatsu, costringendo il giovane a difendersi fatalmente.

Questa perversione dell’archetipo del mentore non è casuale, ma rappresenta una critica consapevole di Miura agli ideali eroici classici. In un mondo spietato come quello di Berserk, le figure guida non sono saggi centauri, ma uomini corrotti dalle proprie ferite emotive. Questa reinterpretazione serve a sottolineare il tema centrale dell’opera: la lotta per mantenere l’umanità in un mondo che costantemente cerca di strapparcela via.

L’Epoca d’oro e il concetto di hybris

L’Epoca d’oro di Berserk, considerata da molti la sezione più potente dell’opera, rispecchia con straordinaria fedeltà la struttura della tragedia greca classica, in particolare attraverso il personaggio di Grifis. Come gli eroi tragici di Eschilo o Sofocle, Grifis è dotato di qualità eccezionali: bellezza, carisma, intelligenza strategica e ambizione. È proprio quest’ambizione che lo porterà alla rovina, incarnando perfettamente il concetto greco di hybris.

La hybris rappresentava per i greci un eccesso di orgoglio o arroganza che portava l’eroe a considerarsi pari agli dei, attirando su di sé la nemesis, la vendetta divina. Nel caso di Grifis, la sua convinzione di essere destinato alla grandezza lo spinge a utilizzare i suoi compagni come strumenti per realizzare il suo sogno. Quando questa ambizione viene temporaneamente frustrata dalla partenza di Gatsu – l’unico che considerava un amico alla pari – Grifis crolla psicologicamente, compiendo un gesto impulsivo che porta alla sua caduta e tortura.

Come Icaro che vola troppo vicino al sole, la caduta di Grifis è direttamente proporzionale all’altezza del suo volo. Durante l’anno di torture che subisce, Grifis perde tutto: la sua bellezza, la sua squadra, il suo sogno. È in questo momento di assoluta disperazione che, come Prometeo incatenato, gli viene offerta una scelta terribile durante l’Eclissi: sacrificare i suoi compagni per rinascere come membro della Mano di Dio. Il suo consenso rappresenta il momento in cui l’eroe tragico abbraccia completamente la propria caduta, trasformandosi in Phemt, un essere che ha trasceso l’umanità a costo della propria anima.

La Squadra dei Falchi e le valchirie

I riferimenti alla mitologia norrena sono altrettanto presenti e significativi in Berserk. La Squadra dei Falchi guidata da Grifis richiama in modo evidente l’immaginario delle valchirie della mitologia nordica. Come queste figure mitiche sceglievano i guerrieri valorosi caduti in battaglia per condurli nel Valhalla, così Grifis raccoglie attorno a sé individui di talento, offrendo loro una causa e un proposito.

Caska, in particolare, rappresenta una reinterpretazione complessa della figura della valchiria. Unica donna comandante all’interno del gruppo, incarna la fierezza guerriera delle mitiche figure norrene, ma il suo destino viene crudelmente sovvertito durante l’Eclissi. Da raccoglitrice di anime valorose, diventa lei stessa vittima sacrificale. Questa inversione del mito serve a enfatizzare la natura perversa della scelta di Grifis e il completo rovesciamento di valori che rappresenta.

La stessa Squadra dei Falchi, inizialmente simbolo di eroismo e cameratismo, diventa durante l’Eclissi un gregge sacrificale, sovvertendo l’immagine gloriosa dei guerrieri nordici che entrano nel Valhalla. Invece di un’eternità di gloria, i membri della Squadra trovano una morte orribile per mano delle entità demoniache evocate dal loro stesso (ex) leader. Questa sovversione del mito riflette il messaggio più ampio di Berserk: in un universo governato da entità indifferenti o malvagie, gli ideali eroici tradizionali sono non solo inefficaci, ma potenzialmente pericolosi.

Claymore, la metamorfosi come elemento mitologico e chimere moderne

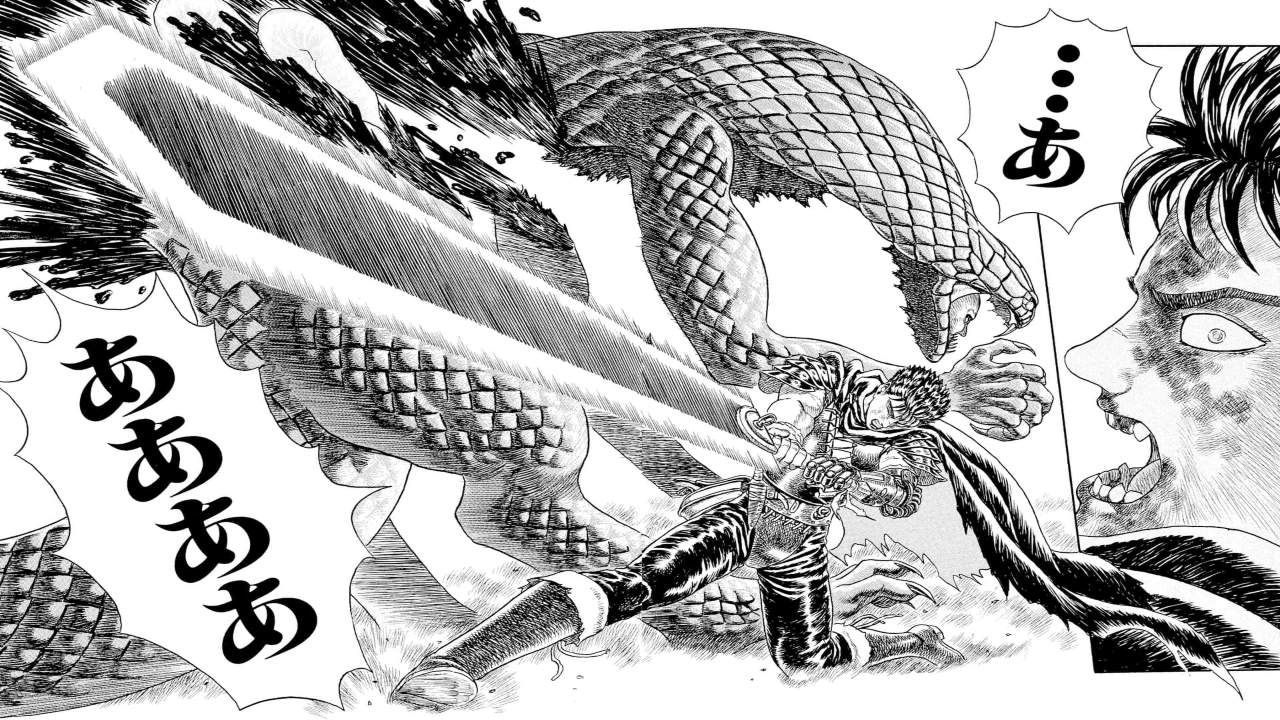

Spostandoci verso Claymore, troviamo un’altra affascinante reinterpretazione di archetipi mitologici, incentrata principalmente sul concetto di ibridazione. Le guerriere di Claymore, donne che hanno subito un doloroso processo di fusione con la carne dei demoni Yoma, incarnano perfettamente il concetto di chimera: esseri che combinano nature diverse in un unico corpo.

Nella mitologia classica, la Chimera era un mostro composto da parti di leone, capra e serpente, simbolo di forza selvaggia e natura indomabile. Similarmente, le Claymore sono esseri ibridi che contengono dentro di sé due nature contrapposte: quella umana e quella demoniaca. A differenza della Chimera mitologica, però, le guerriere di Claymore mantengono una forma umana, con la loro natura mostruosa che emerge solo in momenti specifici – un’interessante variazione sul tema che sposta il conflitto dall’esterno all’interno.

Questa reinterpretazione del mito della Chimera riflette preoccupazioni più contemporanee sull’identità e l’integrità del sé. Mentre la Chimera classica rappresentava semplicemente un mostro da sconfiggere, le Claymore sono allo stesso tempo mostro ed eroe, vittime e guerriere. La loro condizione ibrida non è solo fonte di potere ma anche di profonda sofferenza esistenziale, poiché sono costantemente in bilico tra l’umanità che cercano di proteggere e la natura demoniaca che minaccia di consumarle.

Ti potrebbe interessare Speciale: Claymore – New Edition, un manga dark fantasy notevole

Il tema della trasformazione

La trasformazione è un elemento centrale sia nella mitologia classica sia in Claymore. Le metamorfosi narrate da Ovidio – esseri umani trasformati in piante, animali o elementi naturali – trovano eco nelle trasformazioni delle guerriere Claymore. Tuttavia, mentre le metamorfosi ovidiane erano spesso imposte dagli dei come punizione o salvezza, le trasformazioni in Claymore rappresentano una scelta tragica: accettare di diventare parzialmente mostro per combattere i mostri.

Questa trasformazione ha anche un aspetto progressivo che richiama il concetto giapponese di bakemono (mostri mutaforma). Le Claymore che superano il loro limite rischiano il risveglio, così subendo una metamorfosi che le porta a perdere completamente la loro forma umana, e assumendo sembianze mostruose uniche che riflettono qualcosa della loro psiche. Questo processo richiama anche la tradizione mitologica giapponese degli spiriti animali che possono assumere forma umana ma rischiano sempre di rivelare la loro vera natura.

Il caso di Clare, la protagonista, è particolarmente significativo. La sua trasformazione iniziale in Claymore avviene attraverso l’innesto della carne di Teresa del sorriso, guerriera numero uno della propria generazione, figura materna “adottiva” per la piccola Clare. Questo la rende un ibrido di secondo grado – umana con carne di Claymore che già conteneva carne di Yoma – creando un essere la cui identità è stratificata come un palinsesto mitologico. La sua lotta per mantenere l’equilibrio tra queste diverse nature diventa una metafora della condizione umana stessa, divisa tra istinti primordiali e aspirazioni più elevate.

La gerarchia divina ribaltata

L’Organizzazione in Claymore funziona come un pantheon rovesciato, dove le divinità (i membri dell’Organizzazione) sono figure corrotte e manipolatrici. Questo sovvertimento della tradizionale visione mitologica degli dei come guide benevole riflette una sensibilità moderna, più scettica verso l’autorità e le istituzioni.

Gli uomini in nero dell’Organizzazione, con il loro potere di creare e distruggere le Claymore, assumono il ruolo di divinità creatrici, ma prive di compassione o considerazione per le loro “creature”. Come gli dei capricciosi di alcune tradizioni mitologiche, usano le guerriere come pedine in un gioco più ampio, sacrificandole quando necessario senza rimorso.

Questo pantheon distorto trova il suo parallelo anche nelle figure degli Abissali, ex Claymore che hanno ceduto alla loro natura Yoma. Gli Abissali più potenti fungono da pantheon alternativo dei caduti che hanno abbracciato la loro natura mostruosa e ora esistono in opposizione sia all’umanità sia all’Organizzazione.

Elementi comuni tra le due opere: il sacrificio come tema mitologico

Il sacrificio rappresenta un elemento centrale in entrambe le opere, richiamando uno dei temi più universali della mitologia mondiale. Nelle tradizioni mitologiche, dal sacrificio di Isacco nella Bibbia a quello di Ifigenia nella mitologia greca, l’offerta sacrificale rappresenta un ponte tra il mondo umano e quello divino, un prezzo da pagare per ottenere conoscenza, potere o redenzione.

In Berserk, questo tema raggiunge il suo apice durante l’Eclissi, quando Grifis sacrifica l’intera Squadra dei Falchi per rinascere come Phemt. Il marchio del sacrificio che Gatsu e Caska portano sulla pelle li segna come offerte designate, continuamente perseguitate da creature demoniache. Questo sacrificio non porta armonia o equilibrio come nei miti tradizionali, ma solo caos e sofferenza, evidenziando la visione nichilista dell’opera.

In Claymore, il sacrificio assume forme più sottili ma ugualmente profonde. Le guerriere stesse sono sacrifici viventi: rinunciano alla loro umanità, alla possibilità di una vita normale e infine alla loro stessa identità nella lotta contro gli Yoma. Clare, in particolare, sceglie consapevolmente di diventare una Claymore per vendicare Teresa, in un atto che richiama i sacrifici volontari presenti in molte tradizioni mitologiche.

La differenza fondamentale tra le due opere risiede nella natura del sacrificio: mentre in Berserk è principalmente un atto egoistico che beneficia chi lo compie a spese degli altri, in Claymore è più spesso un atto di abnegazione, dove l’individuo sacrifica se stesso per un bene superiore o per proteggere gli altri.

La questione dell’identità

Il tema dell’identità e della sua possibile perdita attraversa entrambe le opere come un filo conduttore, richiamando le metamorfosi mitologiche in cui l’essenza dell’individuo può essere preservata o perduta attraverso la trasformazione fisica.

In Berserk, Gatsu lotta costantemente contro la Bestia dell’Oscurità, una manifestazione della sua rabbia e desiderio di vendetta che minaccia di consumare la sua umanità. Questa battaglia interiore richiama il mito di Ercole e la sua lotta contro la follia inviatagli da Era, ma senza l’intervento divino che nel mito classico permetteva all’eroe di tornare in sé. Gatsu deve fare affidamento solo sulla propria forza di volontà e sui legami che riesce a mantenere con gli altri.

In Claymore, Clare rappresenta un caso ancora più complesso di identità stratificata. Non solo porta in sé il sangue e le carni di Teresa, ma la sua motivazione principale – vendicare la morte di questa – la collega profondamente alla guerriera che ammirava. Con l’avanzare della storia, Clare deve confrontarsi con la domanda se sta vivendo per se stessa o come estensione della volontà di Teresa, un dilemma che richiama il concetto mitologico del destino ereditato.

In entrambe le opere, l’identità non è mai data per scontata ma è qualcosa che deve essere costantemente negoziata e difesa contro forze esterne e interne che minacciano di dissolverla.

La sovversione delle figure mitologiche: Apostoli e Abissali, il rovesciamento del paradigma di Chirone

Mentre Chirone rappresentava l’ideale del mentore saggio che trascende la sua natura bestiale per abbracciare valori più elevati, gli Apostoli in Berserk e gli Abissali in Claymore rappresentano una perversione di questo concetto. Sono esseri che hanno abbracciato completamente la loro natura mostruosa, rifiutando l’equilibrio che Chirone incarnava.

Questa inversione dell’archetipo riflette una visione più pessimistica della natura umana e della civilizzazione. Se Chirone simboleggiava la possibilità di trascendere gli istinti bestiali attraverso la saggezza e l’educazione, Apostoli e Abissali suggeriscono che sotto la vernice della civiltà si nasconde sempre una natura mostruosa pronta a emergere. Le loro forme ibride, invece di unire il meglio dell’umano e dell’animale come nel caso del saggio centauro, combinano gli aspetti più inquietanti di entrambi.

Easley del Nord: il Chirone oscuro

In Claymore, il personaggio di Easley del Nord rappresenta una particolare reinterpretazione della figura del centauro, ma in chiave decisamente più oscura rispetto all’archetipo classico di Chirone.

Come Chirone, Easley possiede grande saggezza, intelligenza e conoscenza. Tuttavia, a differenza del benevolo mentore mitologico, Easley utilizza queste qualità per manipolare gli altri e perseguire i propri scopi. Il suo ruolo di mentore di Raki rappresenta una perversione dell’insegnamento di Chirone: invece di aiutare il suo allievo a realizzare il pieno potenziale come essere completo, Easley ha contribuito a trasformarlo in “arma” contro Priscilla.

La sua forma ibrida, che emerge quando si risveglia completamente, richiama visivamente quella del centauro con la combinazione di elementi umani e animali, ma con un’estetica molto più mostruosa e inquietante, riflettendo la sua natura corrotta.

Nosferatu Zodd: il minotauro guerriero

In Berserk, Zodd rappresenta una reinterpretazione del Minotauro della mitologia greca, ma con significative differenze che ne amplificano la complessità.

Come il Minotauro cretese, Zodd è un essere ibrido dotato di immensa forza fisica che incute terrore. La sua forma apostolica, con testa taurina e corpo umanoide, richiama direttamente l’immagine della creatura del labirinto. Tuttavia, a differenza del mostro mitologico, Zodd non è solo una creatura bestiale priva di ragione, ma un guerriero dotato di intelligenza, codice d’onore e capacità strategiche.

La sua fedeltà a Grifis/Phemt dopo l’Eclissi richiama il rapporto tra creature mitologiche e divinità, con Zodd che assume il ruolo di guardiano e campione al servizio di un’entità superiore. La sua natura dual form, capace di alternare aspetto umano e mostruoso, rappresenta la lotta tra bestialità e ragione presente in molti miti classici, ma con la differenza che Zodd abbraccia entrambi gli aspetti della sua natura senza il conflitto interiore che caratterizza altri personaggi.

Parallelismi nella trasformazione

Entrambe le opere utilizzano la trasformazione mostruosa come elemento chiave della narrazione, ma con approcci distintivi che riflettono le loro diverse tematiche.

Gli Apostoli in Berserk scelgono consapevolmente la trasformazione attraverso un atto di sacrificio, rinunciando a ciò che hanno di più caro in cambio di potere e immortalità. Questo richiama i patti faustiani della tradizione occidentale più che le metamorfosi mitologiche classiche, sottolineando il tema della scelta morale e delle sue conseguenze.

Gli Abissali in Claymore sono invece il risultato di un processo graduale di corruzione, dove la guerriera perde il controllo sulla propria natura Yoma. Questo richiama più da vicino le metamorfosi della tradizione mitologica giapponese, dove la trasformazione è spesso legata alla perdita di controllo emotivo o spirituale.

In entrambi i casi, però, la trasformazione è irreversibile, a differenza delle metamorfosi temporanee presenti in molti miti. Questa permanenza sottolinea la gravità delle scelte compiute e l’impossibilità di sfuggire alle loro conseguenze.

La gerarchia del potere

La struttura gerarchica degli esseri soprannaturali in entrambe le opere riflette quella del pantheon greco, creando un sistema di potere stratificato che aggiunge profondità ai rispettivi universi narrativi.

In Berserk, la Mano di Dio rappresenta una versione oscura degli dei olimpici: entità trascendenti che manipolano il destino umano dall’alto della loro condizione semidivina. Come gli dei greci, sono capricciosi, potenti e fondamentalmente indifferenti alla sofferenza umana. Gli Apostoli comuni, invece, occupano una posizione simile a quella dei semidei o eroi trasformati della mitologia classica.

In Claymore, gli Abissali più potenti formano un pantheon alternativo con una propria gerarchia interna. La loro divisione in generazioni e ranghi richiama le genealogie divine delle tradizioni mitologiche, dove dei più antichi cedono il posto a nuove generazioni.

Il concetto di ribellione contro l’ordine naturale è presente in entrambe le opere e richiama molti miti di ribellione contro gli dei, da Prometeo a Lucifero. Sia gli Apostoli sia gli Abissali rappresentano esseri che hanno rifiutato i limiti della condizione umana, pagando un prezzo terribile per la loro ambizione.

Conclusioni

Berserk e Claymore dimostrano come la mitologia classica possa essere reinterpretata in chiave moderna, creando narrazioni che, pur attingendo a fonti antiche, affrontano temi universali in modo originale e profondo. La loro forza sta nella capacità di utilizzare gli archetipi mitologici non come semplici riferimenti, ma come strumenti per esplorare la condizione umana in tutte le sue sfaccettature.

Entrambe le opere ci ricordano che i miti non sono reliquie polverose del passato, ma strutture narrative vive che continuano a evolversi e adattarsi. Attraverso la loro reinterpretazione, Miura e Yagi non solo rendono omaggio alla tradizione, ma la arricchiscono con nuove prospettive, creando opere che parlano tanto del nostro presente quanto dell’eredità culturale da cui emergono.

In un mondo sempre più frammentato e globalizzato, queste fusioni di mitologie occidentali e sensibilità orientali ci mostrano come le storie possano trascendere i confini culturali, toccando corde universali dell’esperienza umana. Le lotte di Gatsu e Clare contro forze che minacciano di sopraffarli risuonano con lettori di tutto il mondo perché, in definitiva, rappresentano la nostra stessa lotta per mantenere l’umanità in un mondo che spesso sembra volerla negare.

Divoratore accanito di film, serie TV, libri e manga, ama gli anime (su tutti, Neon Genesis Evangelion) e i videogame, senza dimenticare la sua passione per la montagna. Autore di diversi saggi monografici, è un consulente editoriale con esperienza decennale, fotografo freelance e redattore per differenti siti web.

Non è facile una disamina del genere su due opere manga così importanti. È stato fatto un ottimo lavoro. Complimenti!