1997: Fuga da New York, recensione e analisi del cult anni ’80

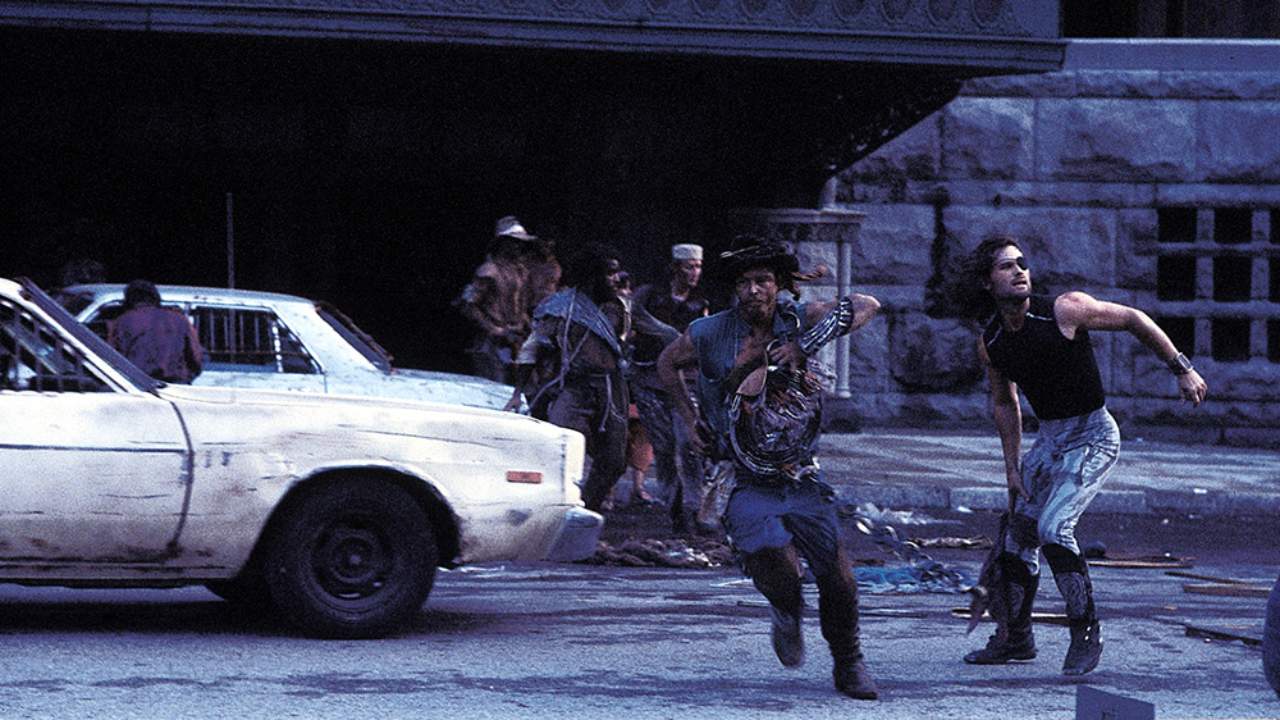

Tra i più apprezzati lavori del Maestro John Carpenter, 1997: Fuga da New York è ancora oggi un cult indiscusso, che ha ispirato e continua a ispirare titoli e registi nonostante siano trascorsi quarantaquattro anni dall’uscita nelle sale cinematografiche.

La trama

In una New York anni ’90 trasformata in un enorme carcere di massima sicurezza, una comunità di rifugiati e ribelli sono complici di un colpo di stato coinvolgendo il presidente degli Stati Uniti. Il fattore tempo è importante se non essenziale, e il coinvolgimento di un ribelle sarà un cospicuo contributo per attuare la cooperativa di salvataggio. Fuggire da New York è priorità, restare è morte quasi certa. L’unica persona che potrebbe farcela con un limite di tempo ristretto è Jena Plissken (Kurt Russell), ex veterano esperto divenuto criminale.

Una riflessione sul film

Le parole possono essere incipit? «Una volta entrati, non si esce più», una frase, un innesco narrativo. Un racconto già alla base argomentato e che pone riflessioni e domande allo stesso spettatore, scaturendo dentro di lui un viaggio monologante al cui centro c’è la vera protagonista del film: New York. Nel racconto carpenteriano New York è una città fantasma, il cui dettaglio di un detrito narra una frammentazione presente di una società prettamente anarchica, anarchica per la mancanza di una figura politica o per una figura politica ossessa?

John Carpenter vuole raccontare un’epopea eroica e liberamente ingabbiata: “liberamente ingabbiata” perché l’atto libertario nella sua forma più espressivamente cattiva e irresponsabile, viene appartato e oppresso in una città che è testimone di ogni nefandezza omessa dal sovversivo individuo. Si può trovare un’assonanza tra eroe e criminale? Quest’ultimo può essere parte di un viaggio concettualmente eroico? L’epopea che sforza il protagonista insorto è agli antipodi del classico viaggio dell’eroe, perché esso non evince all’atto di salvezza, ma è vittima di un obbligo. L’obbligo viene inteso come impresa politica, un atto compiuto al fine di preservare gli interessi diplomatici. Forse lo stesso aereo presidenziale distrutto vuole comunicare che una società governata da una libertà macchiata di sovversione, imprimeva maggiore autorità al singolo cittadino della medesima comunità – stabilendolo come ente singola che mirava a esprimere una padronanza autoritaria verso di esso – ripudiando il governo e la sua istituzione amministrativa.

L’oppresso è l’anarchico oppressivo? O lo è il presidente soggetto a oppressione anarchica? I bordi della pellicola riescono a raccontare lo squallore dell’antisocialismo, la pece della comunità, la sua più sporca violenza che, scontrandosi con il suo centro, si presta a esentare una forma liberamente sofferta. Un autore che ha creato le sue regole narrative per segnare dei concetti fissi e duraturi, come i silenzi e le pause che instaurava nella dialettica dell’inquadratura, linguaggi che tutt’oggi ricordano quell’alfabeto che tanto ha segnato e insegnato all’Arte.

Tra culto e linguaggio, una disamina pop-autoriale

Un film di culto è un’opera che entra globalmente nella cultura popolare delle persone, che nel corso del tempo imprimerà un ricordo fisso su di esso. 1997: Fuga da New York non riesce solamente a soddisfare a piena regola il concetto stesso di cult, stabilendosi così tra i film più influenti degli anni ’80, ma è anche puro linguaggio cinematografico. La frase maggiormente ripetuta nel film è «Pensavo fossi morto», frase pensata da Carpenter nel tentativo di riportare in vita una sua passata idea del cinema di genere e in particolare del suo tanto citato Essi Vivono.

Forse un film che ironizza sul drammatico e il classico cinema d’azione instaurato alla George Miller, nella cui essenza si respirava un’aria di lineare serietà, probabilmente perché il cineasta inserisce elementi goffi e situazioni improbabili e strutturalmente ilari: il tassista che appare casualmente dopo una fuga da un gruppo di ribelli che ricorda La notte dei morti viventi di George A. Romero ne è forse l’esempio più lampante e significativo del film, oppure le fattezze goffe e impacciate del presidente, costantemente messo alla luce in situazioni umilianti e satiriche.

La stessa figura presidenziale che Carpenter vuole simboleggiare è l’esplicazione maggiore di ciò che la società ignorante americana percepisce in essa: un burattino manipolato dalla sua stessa dottrina politica, modellabile dall’ignoranza da lui in antecedenza indotta. Un autore meraviglioso che usa la struttura immensa della biblioteca che favorirà la monopolizzazione della comunità sediziosa, ma è anche una divertente contrapposizione tra cultura e ignoranza, tra buon senso e dissennatezza – la cui immensa struttura dell’edificio favorirà una lettura ironica sull’apparato sociale degli individui al suo interno.

Carpenter è anche un amante del cinema di serie B: tra i suoi rimandi a opere a cui si è ispirato vi è il sopracitato e grande capolavoro de La notte dei morti viventi, è amante del cinema di genere e del cinema classico, e ciò lo si può testimoniare prendendo in esame La cosa, “remake” dal film del 1951 di Christian Niby e Hawks, e Villaggio dei dannati, rifacimento dell’omonimo film inglese del 1960 diretto da Wolf Rilla. Tra culto e linguaggio c’è solo la differenza semiotica, quando si parla di arte cinematografica questo concetto non persiste, ed è linguaggio un cult come qualsiasi altro film. L’idea di Arte è diversa in ognuno: punti di vista differenti, metodo di analisi e di critica diverse, ma tutti sono consapevoli che si sta parlando della stessa cosa: di Arte.

Carpenter lo capì e ha voluto offrire, così, un’arte che fece del suo linguaggio una sintesi esaustiva, donando un cinema di vissuto e di essenza, di presenza e di passato, ma anche di quel futuro che oggi si ricorda con il nome di “attualità”.

Appassionato e cultore del cinema, del fumetto e dell’animazione, approfondisco in maniera completa e meticolosa tutte le tre arti citate – da parte mia avrete solamente analisi e recensioni serie, tecniche ed esaustive. Amo scrivere ciò che studio.